发布日期:2025-08-16 15:46 点击次数:77

阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列拍摄的原恒星HOPS-315

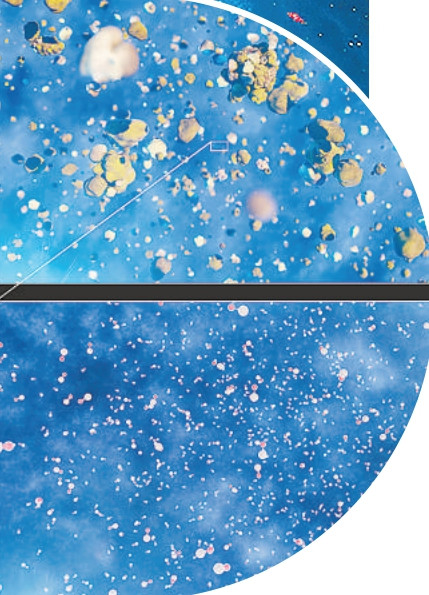

一氧化硅在HOPS-315周围凝结成硅酸盐颗粒(示意图)

太阳系诞生于大约45亿年前,是由一团尘埃和气体云在自身引力作用下坍缩形成的,然而,天文学家至今都没有完全搞清楚太阳系诞生初期的细节。《自然》杂志近日发表的一项研究显示,荷兰莱顿大学和美国普渡大学的研究人员首次观测到一个“婴儿行星系统”,其特征与太阳系诞生初期非常相似。那么,这次重大天文发现有什么特殊之处?人们为何要不间断地探索新的“太阳系”?目击“太阳系”的起点时刻将给现有行星科学的理论框架和发展带来什么?

首次捕获行星系的“起点时刻”

璀璨夺目的猎户座有个巨大的星际结构,叫作“猎户座分子云复合体”,为广大天文学家所钟爱,许多著名的星云,如猎户座大星云、马头星云、火焰星云等都是它的成员。在天空中,猎户座分子云复合体就像一个恒星“产房”,无数恒星在其中争先恐后地形成。

在猎户座分子云复合体内的M78星云一隅,有一颗编号为HOPS-315的Ⅰ类原恒星(恒星形成初期),距离地球约1370光年,是这次重大天文发现的主角。对于研究恒星演化的科学家来说,这颗星的位置和姿态都比较理想,它没有被厚厚的气体、尘埃包裹,可以从地球直接看到,并且其自转轴和地球视线呈40°夹角,所以看起来相当“立体”,可以呈现非常全面的信息。

作为Ⅰ类原恒星,HOPS-315中心的核聚变尚未启动,还不能发出可见光,但是已经足够热,可以从微米级的红外波段和毫米级的射电波段来观测它。2023年3月和9月,韦布空间望远镜(JWST)分别从中红外(波长5-28微米)和近红外(波长0.6-5微米)两个波段观测,取得了这颗星在红外波段的光谱。研究团队分析光谱数据后惊讶地发现,吸收谱线(体现低温物质)中除了原恒星附近常见的冰、水蒸气、一氧化碳、二氧化碳之外,还同时存在气态的一氧化硅与富含一氧化硅的硅酸盐结晶固体,尤其是硅酸盐结晶的含量十分不同寻常。

过去,在其他原恒星周围也检出过硅酸盐结晶,它们随着原恒星两极附近呈漏斗状的高温高速喷流涌出。但HOPS-315的发射光谱(体现高温物质)数据表明,它的喷流几乎全由气体构成,缺乏固态物质,那么硅酸盐结晶存在于何处呢?

研究团队分析认为,韦布空间望远镜的观测数据反映了太阳星云盘模型预言了却未被观测过的一个阶段。按照这一模型的预言,在围绕原恒星转动的原行星盘上,离原恒星约一个日地距离的范围内,存在一片1000℃左右的“恒温器”区域,该区域维持着硅酸盐气化与再结晶之间的平衡,而在边界或者边界之外,硅酸盐会以结晶的形态留存。

光谱观测数据显示:一氧化硅以每秒10公里左右的低速从“恒温器”区域流向原行星盘面两侧较冷的“逆温层”,先后形成富钙铝包体(CAI)与蠕虫状橄榄石集合体(AOA),其余的残留在“逆温层”生成了其他硅酸盐结晶。

由此,研究团队初步得出结论:从光谱中同时检出的一氧化硅和硅酸盐结晶主要在原行星盘内绕着这颗星运行,而非随着高速喷流向两极逃逸。这表明在原恒星周围正在出现第一批固态小颗粒,而它们是构建行星的基石,未来会组成岩质行星或者成为气态巨行星的核。那么,这些推演能否通过进一步观测来证实呢?由于韦布空间望远镜无法看得更精细,所以研究团队求助了位于智利的阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(简称ALMA)。组成这个射电望远镜阵的多个大天线能够在沙漠中到处移动,天线之间的最远距离(基线长度)可以等效为一个巨大望远镜的口径(口径越大,分辨率越高)。

2023年11月,ALMA基线长度设为6582米,在毫米波段观测了HOPS-315,其结果验证了研究团队的设想:原恒星两极的一氧化硅喷流速度高达每秒80公里以上,与韦布空间望远镜观测到的低速物质是两个不同的体系,说明后者中的一氧化硅和硅酸盐结晶是围绕原恒星运行的。此外,以一氧化碳含量为参考基准,ALMA观测到喷流中的一氧化硅只有原行星盘中的1.7%。考虑到喷流发源于原行星盘内沿,物质构成理应相似,喷流中硅的极度亏损表明大量硅因结晶而滞留在原行星盘中。

至此,天文学家确定:他们首次精准捕获到太阳系外一个新生行星系统形成的“起点时刻”。观察这个原行星系,等同于直接观察太阳系的婴儿时代,意义非凡。

光谱是观察遥远天体的窗口

科学家一直在寻找和太阳系类似的星系,此次发现的HOPS-315的原始星盘结构为未来研究太阳系早期演化提供了一个极佳的类比样本,也提供了观察新生行星系统起源的全新视角。可是宇宙浩渺,人们是怎样找到目标天体的呢?其实,这些发现都是“看”出来的,所有的寻找都离不开光谱分析。

把一颗石子丢进池塘,会看到水波一圈圈荡开,一圈水波到下一圈的距离,叫作“波长”。光是一种电磁波,也具有波长这一属性。世界缤纷多彩,正是因为各种波长的光进入了我们的眼睛,从而在视觉上呈现出赤橙黄绿青蓝紫,从赤到紫,波长依次缩短。

在日常生活中,绝大多数情况下各种波长的光都混在一起,但人的肉眼看不出区别。例如电脑或手机的显示屏在放大镜下细看,会发现屏幕上的每个像点均由红、绿、蓝色3个更小的像点组成,通过调节3个像点的亮度,能够让肉眼看到逼真的色彩。借助科学仪器“分光仪”,可以把一束光中的各种波长分离,并投射到不同的位置,让我们看清这束光真正的“配方”,也就是它的“光谱”。大自然有时也会提供天然的分光仪,如雨后彩虹,悬浮在空中的无数小水滴通过折射与反射,把太阳光的光谱展示在人前。各种波长的电磁波在本质上都一样,所以在科学研究中,光谱和分光仪不但适用于可见光,还可用于无线电波、红外线、紫外线、X射线、γ射线这些肉眼看不见的电磁波。

这次,天文学家发现新“太阳系”诞生的踪迹,就与光谱分析尤其是敏锐察觉其中发射光谱与吸收光谱的特异之处密切相关。

色彩“可见”归为两种成因。一种是物体本身会发光,如太阳、火焰、闪电、霓虹灯等,因为其中的原子或分子中的电子处于高能激发状态,当它们试图“平复心情”回到基础状态时,就会把“怒火”通过电磁波(包括光)的方式发射出来,这种机制显示的光谱就是发射光谱。有趣的是,由于量子物理方面的原因,单一物质只会在一组特定的波长上发光。如果用分光仪观察,就会看到漆黑的背景中一组离散的明亮谱线。例如氦气霓虹灯的发射光谱中,最亮的一条谱线落在亮黄色上,搭配其他几条谱线,最终可见橙色光。

另一种是物体本身不发光,在反射或透射了来自别处的光线之后,物质中的电子吸收了某些波长,显示出剩下的色彩,这种机制显示的光谱就是吸收光谱。例如树叶的绿色是因为叶绿素进行光合作用时,吸收利用了红光和蓝光,所以反射到眼睛时只剩下“无用”的绿光。用分光仪观察某种物质的反光或透射光,会在明亮连续的色彩中看到一组黑线,黑线就代表有波长被吸收截留了。

简而言之,发射光谱是高能物质自身发光的结果,表现为黑暗背景中的明亮谱线;吸收光谱是光线遇到较冷物质后被截留的结果,表现为明亮背景中的黑暗谱线。通过观察光谱,能够识别遥远的天体中含有哪些物质以及它们在空间上的层次关系。对于这次新发现来说,研究人员正是通过分析光谱,认为较冷一氧化硅的吸收谱线不是由最靠近观察者的极向喷流产生,而在其背后衬着一个炽热的区域,从而推断出从两极到原行星盘之间具有喷流-逆温层-恒温器的空间结构。

新发现有望一窥太阳系演变

对HOPS-315的新发现,把人类认识行星系统形成的时标又回溯了一大步。之前的天文观测虽然发现过不少系外行星、年轻恒星、富含岩质的原行星盘,但它们的年代在恒星孕育史中都太靠后了,而更年幼的行星系统往往被厚厚的星云物质包围,难以深入了解。而且,Ⅰ类原恒星在初生阶段只会维持10万年左右,对于天体演化只是弹指一挥间,即使对于地球上的智慧生命,观测机会也是稍纵即逝。所以,科学家能够发现HOPS-315十分幸运,只因它在正确的时刻显露在正确的地点,还摆出了最有利于观察的倾斜姿态。

过去,科学家能够拿到有关太阳系起源的最直接证据是陨石和小行星样品,而对HOPS-315的新发现,是首次在天上观测到原行星盘中固态颗粒成形的过程,有力地验证了太阳星云盘模型。因此,观察这个原行星系,等同于直接观察太阳系自身的演变历史,意义十分重大。

未来对HOPS-315系统跟踪观测,科学家有望深入了解它的结构、温度、物质分布与交换过程,验证或修订行星系统形成理论,揭示行星形成的初始条件,以及预测行星系统后续的发展过程。此外,对地面陨石及太阳系小行星的取样探测已经明确,有机物在太阳系小天体中广泛存在,它们来自何方?是何时进入原行星盘、何时融入小天体的?对地球上生命的萌生起到了什么作用?这些问题都可能从未来的观测中找到线索或答案。

追溯起源

太阳星云盘模型假说

在众多太阳系起源理论中,最被广泛接受的太阳系形成与演化模型是星云假说,即太阳系的行星系统是星云物质在引力作用下坍缩、合并形成的。这一理论从18世纪提出后屡经兴废,目前最经得起实证考验的订正版本是太阳星云盘模型,虽然最初提出时只是用于研究太阳系的诞生与形成,但实际上也适用于所有已知的其他行星系统。

太阳星云盘模型认为,整个太阳系(以及其他行星系统)最初是一大团非常稀薄的分子云,由气体和尘埃构成,在宇宙空间中绵延可达几十光年。分子云内部并不稳定,如果有局部密度不均匀或者遇到外来扰动,比如超新星爆发,那么在引力作用下,分子云内部就开始向密度稍大的区域聚拢,渐渐分出一个个团块。团块之间相互兼并,一些较大的团块一边吞食周围的气体尘埃以及较小的团块,一边被自身引力压缩。按照角动量守恒原理,物体收缩时,旋转就会加快,最终,最大的星云团块被甩成一个旋转的盘面,称为“原行星盘”。原行星盘的中心是一个气体球,这就是太阳的前身。它十分炽热,但尚未热到能启动核聚变反应,所以还不算一颗真正的恒星,只是“原太阳”。

原行星盘上的气体尘埃一边围绕原太阳运行,一边继续合并。由于此时的原行星盘温度很高,所以首先能够凝聚下来的是挥发性最低的物质,以难熔的硅酸盐为代表。尘埃渐渐絮结成团,从微米级增长到厘米级,进而结合成千米级的微行星,称为“星子”。到了星子的级别,引力就启动了失控的吸积过程,逐次形成行星胚胎直到最终的行星。

原行星盘除了支持行星的成长之外,也喂养着中心的原恒星。当原恒星积累到足够的质量(相当于大约80个木星)时,就会启动核聚变反应,开始发光发热,而原行星盘最终会被行星和恒星打扫干净。

尽管这一理论在整体上至今仍是个假说,但太阳星云盘模型是有物证支持的,发育失败的小行星和撞到地球上的陨石都记载着太阳系早年的历史。最典型的一个实证是,对一块编号为“西北非2364”的陨石进行铅同位素测年后,科学家得知太阳系诞生的年代至少可以追溯到45.682亿年前。(作者为中国科普作家协会会员)